21日に大和朝廷の秋田城跡と秋田市立秋田城跡歴史資料館を見学した。

下の写真は館内の資料のジオラマ。

台地の秋田城から日本海の湾越しに男鹿半島をみる。

左の山はナマハゲの真山・本山、右の山は寒風山。

男鹿半島の北側は能代沖の日本海になる。

さらに右側は北に向かって低地→八郎潟→野城(能代)・米代川→白神山地→津軽。

左の西側は日本海。

下の南側は大河の雄物川。

鉄壁の防護柵である。

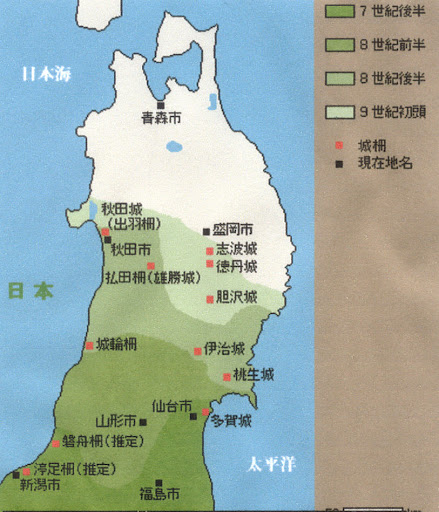

この時期の大和朝廷の勢力範囲は秋田城までで、

その北の米代川北部は蝦夷の領域だった。

蝦夷の勢力は元慶の乱では秋田城を焼いている。

米代川以北が大和側に鎮圧されたのは、

源頼朝・鎌倉幕府によって大河兼任の乱以降だった。

元慶の乱

平安前期に出羽国でおきた戦乱。

878年(元慶2)3月,出羽国の俘囚(ふしゅう)が蜂起して秋田城(現,秋田市)を急襲,城郭・郡院などを焼いた。

出羽国は兵を派遣するが敗退。

俘囚側は雄物川以北の地の独立を要求したが拒否されると,

陸奥からの援兵を含め秋田城に集結した5000余の大軍を壊滅させた。

新たに現地に派遣された出羽権守藤原保則(やすのり),

鎮守将軍小野春風(はるかぜ)らは武力鎮圧策をとらず,

俘囚側にも内部分裂があって,8月以降には俘囚側の降伏が続いた。

これを好機として政府は翌年征討命令を下したが,保則らの反対で撤回。

戦乱の原因は秋田城司の苛政であり,

蜂起した俘囚軍には秋田城下の12村のほか津軽の俘囚らも加担したと推定される。

これと同様な内容の地図が私の原点である。

スタンディングポジションになっている。

小学生の高学年時代に、

生まれ育っている能代は真っ白、

日本ではないのだ、大和ではないのだ。