21日は、

前日20日の桜満開の久保田城跡(千秋公園)から場所を移し

秋田城跡(創建は、733年(天平5年))と資料館をゆっくり見学した。

学生時代の建築のほぼ同級生の4人で毎年花見をしている。

今回は秋田市。

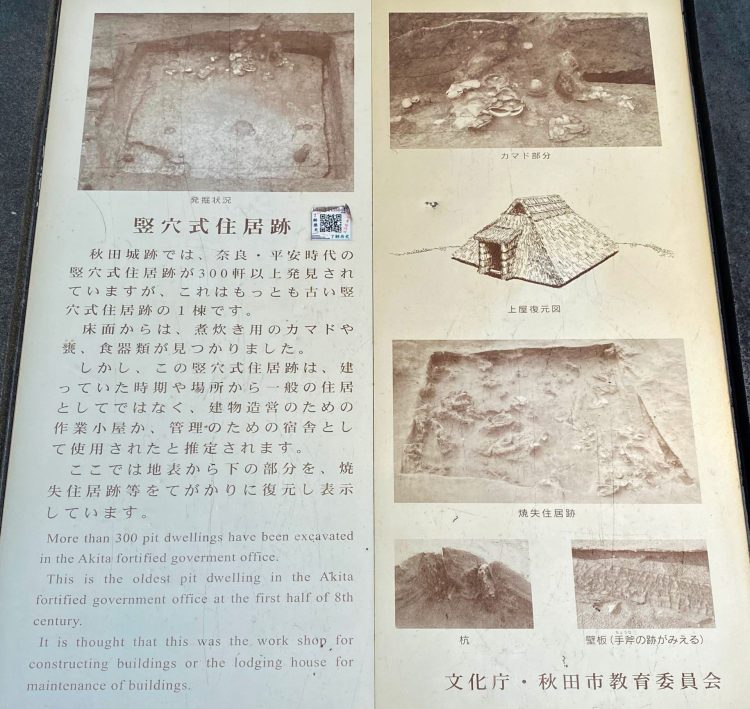

私的には秋田城跡の最近に復元された竪穴式住居の煙突付きカマドを見たかった。

古代の住居で煙突付きカマドは珍しい。

ルネッサンス時代の銅版画家のデューラーの家のニュルンベルクのファハヴェルクハウスには

煙突がなかった。

日本で知っている限りでは、

群馬県の古墳時代の黒井峰遺跡や中筋遺跡くらいだろう。

江戸時代(近代)までの農家・商家・武家の土間にあるカマドで煙突を見たことがない。

近代どころか戦後間もない頃までではないだろうか。

煙突があれば料理だけでなく暖房にも煙くないのでガンガン焚ける。

暖かいだろう。

カマドの上部の穴が開いたところに、

下記に写真の逆円錐形の部分を差し込んで煮炊きをする。

HPから転載

秋田城の創建は、733年(天平5年)に出羽柵が庄内地方から秋田村高清水岡に移転した[注釈 1]ことにさかのぼり、その後天平宝字年間に秋田城に改称されたものと考えられている[1]。秋田城は奈良時代の創建から10世紀中頃までの平安時代にかけて城柵としての機能を維持したと考えられており[1]、その間幾度か改廃が取り沙汰されたことがあったものの、出羽国北部の行政・軍事・外交・文化の中心地としての役割を担った[2]。また、秋田城の発掘調査結果からは渤海との交流をうかがわせる複数の事実が指摘されており、文献史料による確たる証拠はないものの、奈良時代を通じてたびたび出羽国に来着した渤海使の受け入れが秋田城においてなされた可能性が高いと考えられている[3][4]。秋田城は朝廷によって設置された城柵の中でも最北に位置するものであり、律令国家による統治の拠点として、また津軽・渡島の蝦夷との交流や渤海との外交の拠点として、重要な位置にあった[2]。

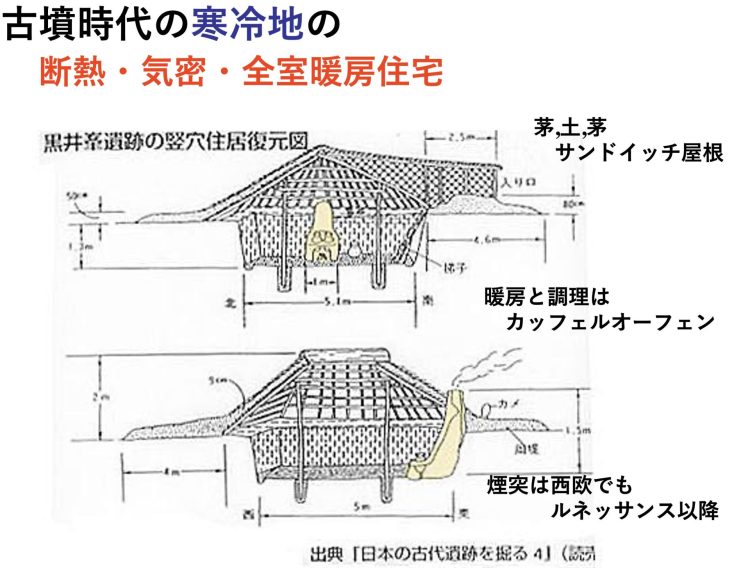

黒井峰遺跡や中筋遺跡は榛名山が爆発した時の分厚いの火山の軽石に埋もれていた。

半地下、

上屋・屋根は室内側から茅葺+塗籠土20cmほど+茅葺。

隙間は粘土で塞いでいたろう。

大きな蓄熱量の床・壁・天井、

煙突ありだから煙りなく、カマドでガンガン薪を焚け暖かいだろう。

現在の高断熱・高気密住宅以上の性能である。

HPから転載

秋田城は奈良時代から平安時代にかけて東北地方の日本海側(出羽国(でわこく))に置かれた大規模な地方官庁で、政治・軍事・文化の中心地でした。蝦夷(えみし)の人々が暮らしていた東北各地に同じように造られた律令国家の地方官庁の遺跡は「城柵官衙遺跡」(じょうさくかんがいせき)と呼ばれており、秋田城はその中で最も北に位置しています。

天平5年(733年)に、秋田村高清水岡(たかしみずのおか)に遷(うつ)された当初は「出羽柵」(いではのき)と呼ばれ、天平宝字(てんぴょうほうじ)4年(760年)ごろに秋田城と呼ばれるようになりました。奈良時代には出羽国の政治を行う「国府」が置かれ、また津軽(青森)・渡嶋(わたりしま)(北海道)のほか、大陸の渤海国(ぼっかいこく)(中国東北部)など対北方交易・交流の拠点としても重要な役割を果たしていたと考えられています。

平安時代に入り、元慶(がんぎょう)2年(878年)の蝦夷の人々による元慶の乱を経て、10世紀の中頃まで機能しました。10世紀後半には古代城柵としての機能は失いますが、歴史書には「秋田城」の名称や官職名としての「出羽城介」(でわじょうのすけ)、「秋田城介」(あきたじょうのすけ)が記されています。また、鎌倉時代以降、「秋田城介」は北方を鎮護(ちんご)する役職名となり、武門の名誉となっていきました。

煙突がないルネッサンス時代のデューラーの家。